アスレチッククラブ・エスピーホープの茅野先生にご指導いただき、ボールを使った運動を行いました。

ボールを扱うときは、ボールに触れる手を球の形にすることで安定するということを学び、子供たちは、ボールを上手にキャッチできるようにと考えながら活動していました。

4年生での茅野先生との体育科の授業は今回で最後となりました。子供たちは、茅野先生との授業をいつも心待ちにしていました。ご指導ありがとうございました。

読み込み中…

アスレチッククラブ・エスピーホープの茅野先生にご指導いただき、ボールを使った運動を行いました。

ボールを扱うときは、ボールに触れる手を球の形にすることで安定するということを学び、子供たちは、ボールを上手にキャッチできるようにと考えながら活動していました。

4年生での茅野先生との体育科の授業は今回で最後となりました。子供たちは、茅野先生との授業をいつも心待ちにしていました。ご指導ありがとうございました。

体育科では、なわとびをしています。

前跳び、後ろ跳び、あや跳び、交差跳び、二重跳び等の様々な技にチャレンジしています。ペアになり、回数を数えたり、「がんばれ!あと10秒だよ」「最後までがんばれ!」と声をかけ合ったりしながら取り組んでいます。

「前跳びを一分間で180回跳べるようになりたい」「二重跳び15回連続で跳びたい」とそれぞれが目当てをもち、練習を頑張っています。

体育の学習や休み時間に、なわとびの練習を行っています。前跳びや後ろ跳びを基本に練習し、あや跳びや交差跳びにチャレンジする子供も増えてきました。友達とペアになり、跳んだ数の数え合いもしています。また、クラス全員で八の字跳びにもチャレンジしています。みんなで声をかけ合ったり、励まし合ったりしながら、仲よく楽しく取り組んでいます。

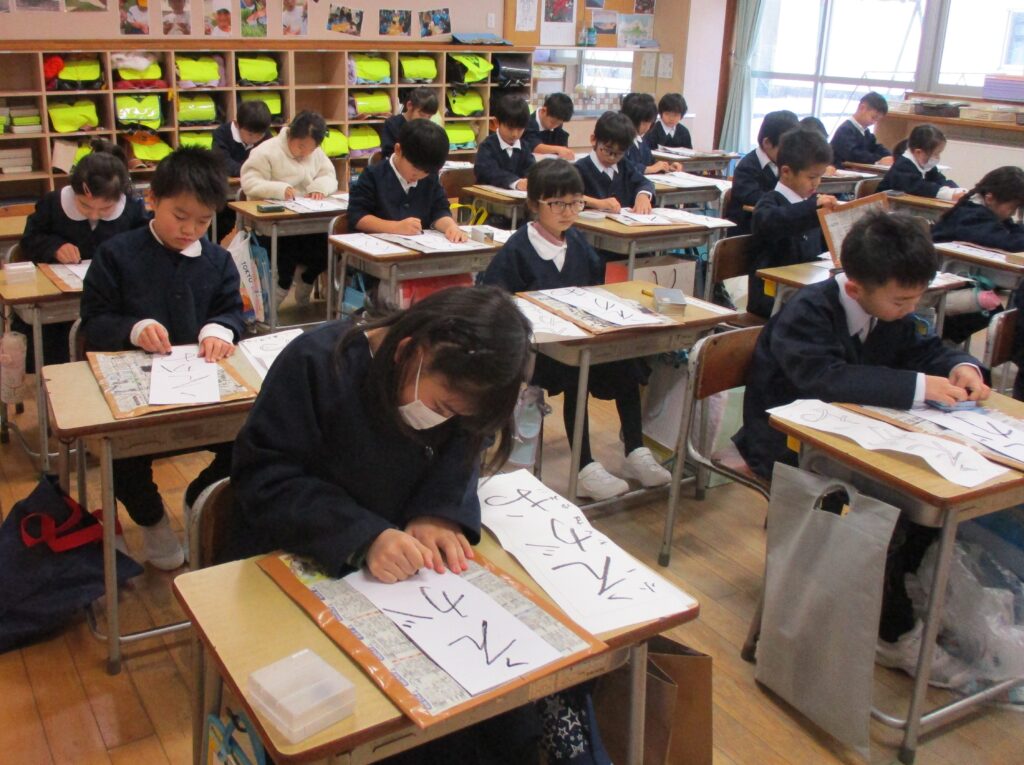

3学期が始まりました。

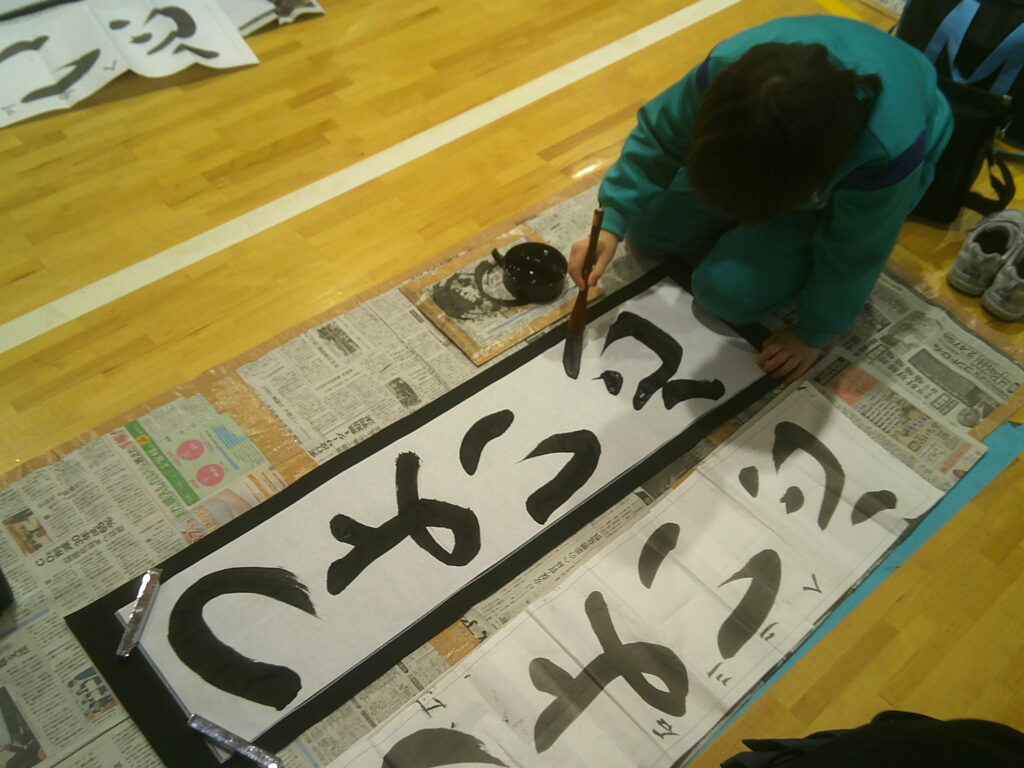

子供たちは、書初大会に取り組みました。「雪の立山」を一文字一文字集中して丁寧に書く様子が見られました。

「ポイントをしっかり意識して練習してきたよ」「前より上手に書けて嬉しい」と、冬休み中にたくさん練習してきた成果を発揮して、達成感を抱いた様子の子供たちでした。

また、3学期初めの学年集会を行いました。各担任から、自分たちで考えて動くことができる5年生を目指して、この3学期を過ごしてほしいという話をしました。

3学期も、4年生全員で協力してレベルアップできるようにがんばります。

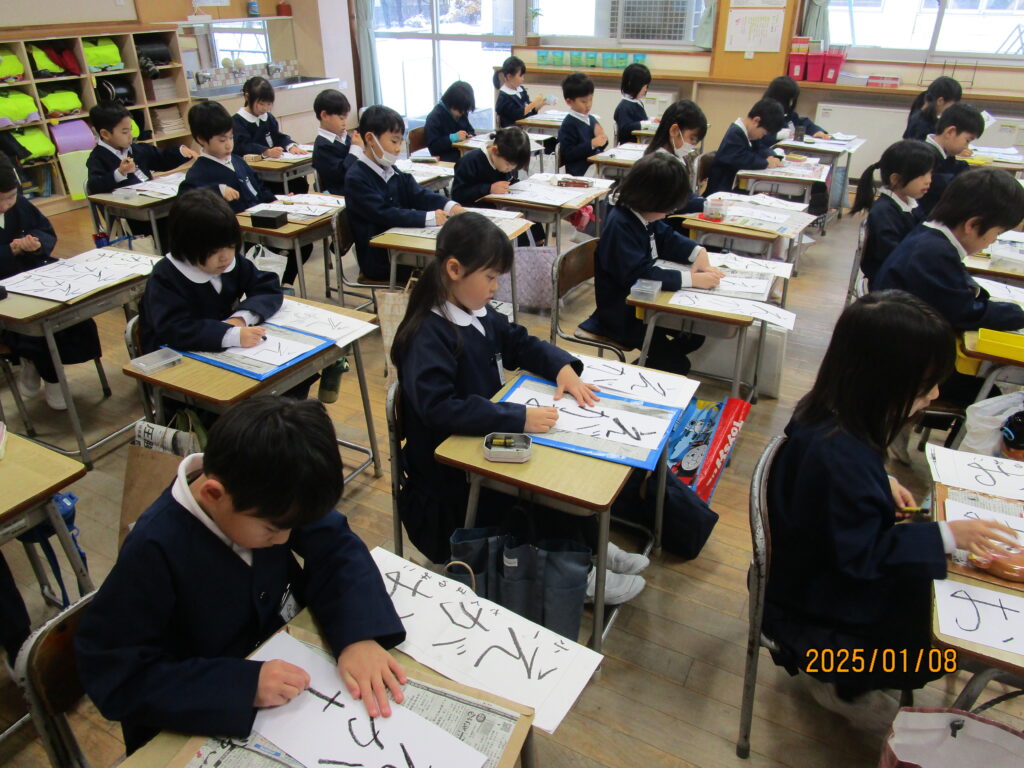

小学生になり、初めての冬休みを終えた子供ちの元気な声が学校に帰ってきました。3学期のスタートです。

始業式の後、書初大会を行い、宿題を集めたり、冬休みの思い出ビンゴをしたりしました。3学期も学年目標「なかよしいっぱい1年生」で、明るく元気に過ごします。

1月8日(水)に、書初大会をしました。

2学期や冬休みに練習したことを発揮できるよう、心を静め集中してゆっくりと丁寧に書く姿が見られました。また、友達の片付けを手伝ったり、よごれている床を拭いたりするなど、周囲の状況に合わせて行動する様子に、子供たちの成長を感じました。

リンク先はこちら

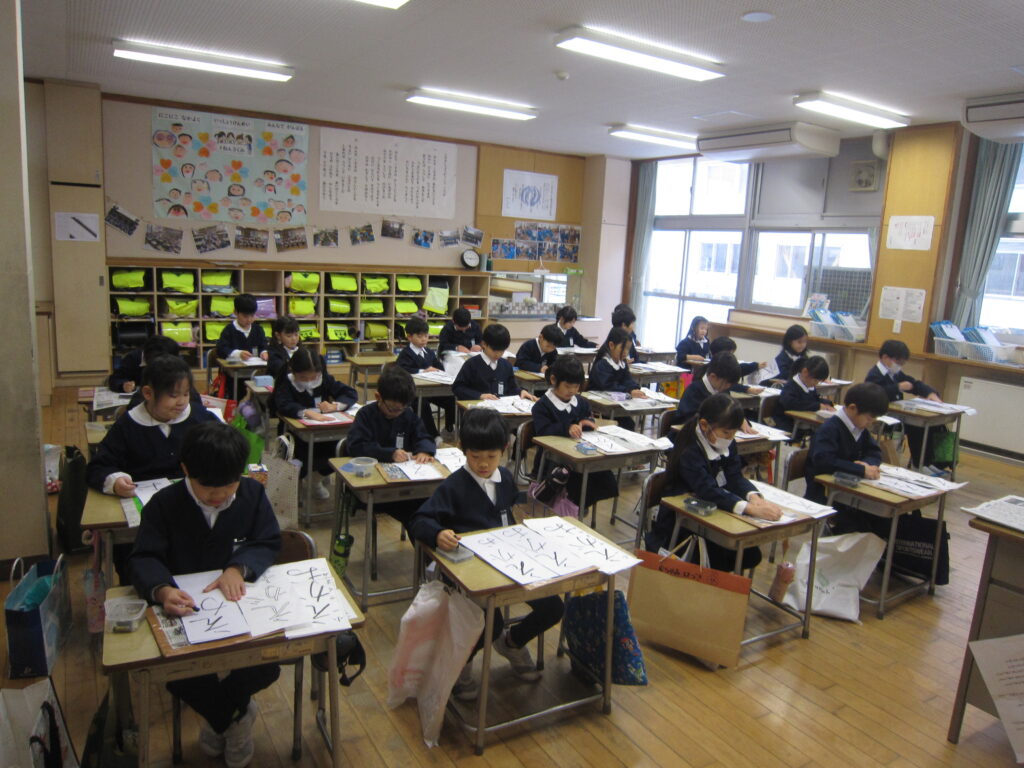

8日(水)に始業式がありました。3学期が始まり、元気な声が教室に戻ってきました。

子供たちは、校長先生のお話を真剣に聞き、3学期にがんばりたいことを一人一人考えました。

また、書初大会では、どの子も冬休みに練習してきた成果を発揮し、心を込めて「あさ日」を書き上げました。

1月8日(水)に、体育館で書初大会を行いました。

新年のすがすがしく、少し緊張した空気の中、各々が真剣に筆を進めていました。

小学校生活の残りは、47日。

「今からできること」「今ならできること」を探しながら1日1日を大切に過ごしてほしいです。

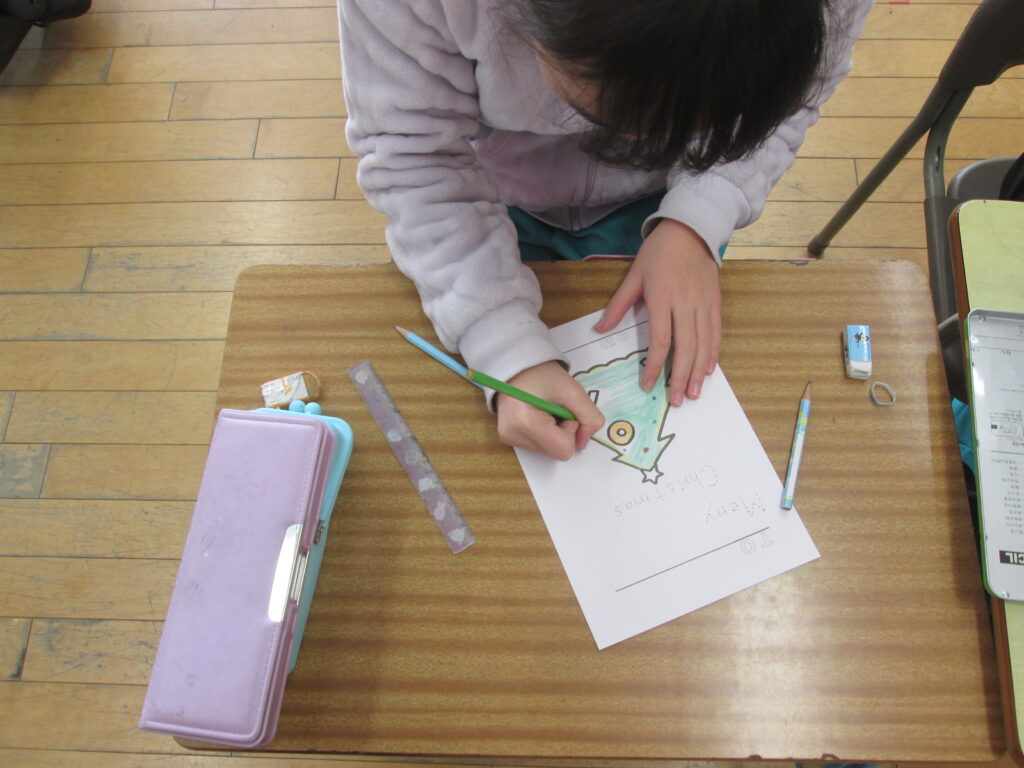

2学期最後の外国語活動の時間にクリスマスのことについて学習しました。ALTのセーラ先生からイギリスのクリスマスについて教えてもらいました。子供たちは、日本との文化の違いに驚いていました。

そして、お家の人に向けてクリスマスカードを作りました。習ったフルーツ「apple」「peach」「orange」の色を塗ったり、ローマ字で名前を書いたりして、楽しみながら外国語に親しみました。